お知らせ

Facebookおよび

Instagram でも紹介しています。

【まちなみ瓦版】【歴史シリーズ・管理人雑記】は専用ページに移動したのでクリックしてください。

◎9月22日:歴史シリーズ「管理人雑記10・11(宮崎氏の歴史と伝承を紐解くⅠ.Ⅱ)」を追加しました。

活動報告:まちなみ瓦版

湯浅伝建地区保存協議会の活動や甚風呂の運営に関する取り組みは「まちなみ瓦版」でご覧いただけます。

まちなみ瓦版

※ 各リンクをクリックすると、PDFファイルが新しいタブで開きます。

歴史シリーズ【管理人の趣味ページ】

歴史シリーズ【管理人の趣味ページ】は、内容を充実させるために別のページに移動しました。

下記リンクよりご覧いただけます。

指定管理物件 甚風呂【銭湯跡歴史資料館】

甚風呂は、「湯浅伝建地区保存協議会」が指定管理者として運営しています。住民が主体となり、地域に根ざした活力あるまちづくりを実現しています。

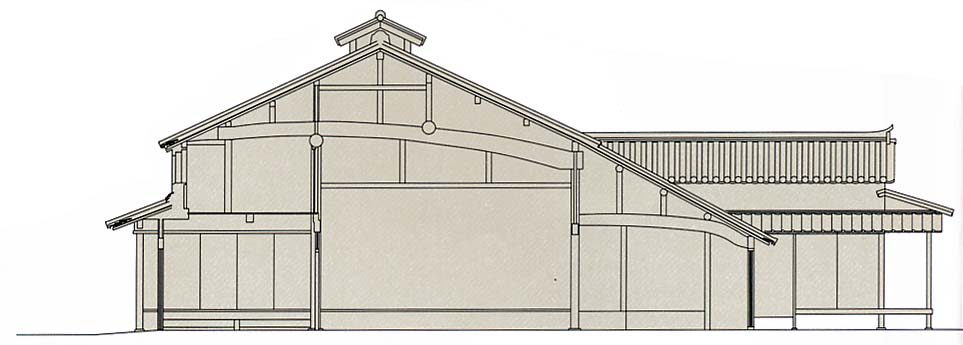

湯浅の町家のかたち

湯浅の古い町家の間取りは、片側にトオリニワが設けられ、居室は表にミセ、裏にダイドコロが配置されています。間口が広い町家では、表にミセオク、裏にナンドが設けられ、その背後にはザシキが角屋の形で突き出しています。

町家の外観では、1階の入口は大戸口で、ミセの表には半格子と呼ばれる手摺状の格子が見られます。軒先には、雨や霧除けのための木製幕板が多く見られるのが特徴です。これは、降水量が多い地域ならではの湯浅らしい工夫と言えます。

2階は、江戸時代には虫籠窓が開けられていましたが、時代が下ると木格子の窓が登場し、大正期にはガラス窓が普及しました。屋根は、江戸時代から明治時代にかけての町家のほとんどが切妻造・本瓦葺で、湯浅の町並みに重厚な印象を与えています。

- 虫籠窓(むしこまど)

虫かごに似ていることからこう呼ばれています。

- 江戸後期の町家

切妻造・本瓦葺、つし二階建で、1階の大戸と格子、本瓦葺の庇、2階の虫籠窓など、重厚な表構えです。

- 主屋

トオリニワ上部は吹き抜けとなり、棟には煙出しが開けられています。ザシキは角屋になっています。

- 大正期の町家

伝統的な町家の形を踏襲しつつ、総二階建、1階の出格子、桟瓦葺の庇、黒漆喰塗の壁面など、当時の流行が取り入れられています。

湯浅重要伝統的建造物群保存地区内の案内図

湯浅伝建地区の風景ギャラリー

その他の写真を見る

湯浅伝建地区保存協議会の主な活動

- *保存地区の町並み保存と景観・住環境の向上に関する協議

- *他地区の保存会など、町並み保存に関わる団体等との交流

- *町並み保存とまちづくりを推進するための先進地視察等研修

- *甚風呂指定管理業務

- *湯浅伝建地区保存協議会ホームページ等の運営

- *その他、湯浅町の歴史を活かしたまちづくりに寄与する事業

伝建制度について

和歌山県で平成18年12月に初選定された【湯浅重要伝統的建造物群保存地区】に関する情報をお知らせしています。

湯浅町は醤油醸造の発祥地として古くから栄えた町でカテゴリーは醸造町です。

このページでは『湯浅伝建地区』と『湯浅伝建地区保存協議会』の町並みと活動を紹介していきます。

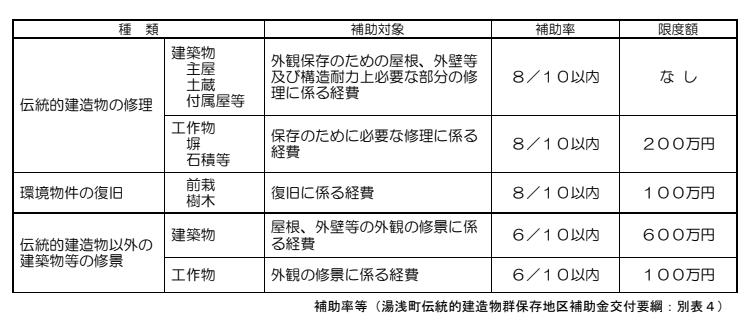

補助金について

湯浅独自の歴史と文化が作り上げた伝統的な町並みの景観を次世代につなぐため、伝統的建造物の修理や、伝統的建造物ではない建物などの周囲と調和した修景に対して、補助を受けることが可能です。現状変更許可を受けた上で、修理・修景基準に沿ったものであれば、定められた条件で補助金を交付できます。ただし、予算に限りがあるため、建物の傷み具合や緊急度によって、補助事業を実施する年度を待っていただく場合があります。

修理と修景

伝建地区内の建物に手を加える際は、現状変更許可の申請が必要です。この際、「修理」と「修景」という言葉が使い分けられます。伝建制度における「修理」とは、伝統的建造物等の物件を修繕する場合に用いられ、建築当時にどのような建物だったかを調査し、元に戻すように修繕することを指します。一方、「修景」とは、伝統的建造物以外の建物や塀などを修繕したり新築したりするときに用いられる言葉で、周囲の景観に配慮し、基準を満たしたものをいいます。

湯浅伝建地区保存協議会 役員名簿

- 会長 籔野 博孝

- 副会長 土岐 祐司

- 幹事 加納 恒儀

- 幹事 妻木 良三

- 幹事 吉本 博一

- 監事 楠山 吉雄

- 監事 井戸端 秀樹

- 役員 北町・北濱町・北中町・北鍛冶町 区長

事務所・事務局

- 事務所

〒643-0004

和歌山県有田郡湯浅町湯浅428 甚風呂別館2階

TEL:0737-20-2033

e-mail:jinburo@denken-yuasa.sakura.ne.jp - 事務局

〒643-0002

和歌山県有田郡湯浅町青木668-1

湯浅町役場 教育委員会内歴史文化財係

TEL:0737-64-1128

e-mail:denken@town.yuasa.lg.jp